Die Messinstrumente, über die wir hier sprechen, werden in hochentwickelten Anwendungen eingesetzt. Und sie sind selbst fortschrittlich, komplex und – wenn ich das so sagen darf – relativ teuer. Sprich: Es lohnt sich, Beschädigungen und Probleme zu vermeiden. In diesem Blogbeitrag fassen wir Erfahrungen zusammen und geben wertvolle Informationen weiter, um die Instrumente bestmöglich zu nutzen und eine lange Lebensdauer zu erzielen.

Wie werden Laserstrahlen vermessen?

Der Laserstrahl wird von einem Sensor (normalerweise ein thermischer Typ) absorbiert. Der entstehende Wärmefluss im Sensor – proportional zur eingehenden Strahlungsleistung – wird gemessen, während die Wärme in die Umgebung abgegeben wird. Okay, das war unser kurzer Grundlagenüberblick. (Ich habe ja gesagt, er wird kurz.)

Betrachten wir Best Practices, um Ihren Sensor auch bei hohen Laserleistungen bestmöglich zu nutzen und dessen Lebensdauer zu maximieren:

- Schäden durch den Laserstrahl vermeiden

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Sensor zu beschädigen …

1a. Zu hohe Leistungsdichte

Einer der grundlegenden Parameter im Datenblatt eines Lasersensors ist die „Zerstörschwelle“, also die maximale Leistungsdichte (in W/cm²), die der Absorber des Sensors ohne Schaden verkraften kann. (Die maximale Energiedichte – bei gepulsten Strahlen – ist ebenfalls eine Art Zerstörschwelle, aber die lassen wir hier außen vor.)

Einige wichtige Punkte zur Zerstörschwelle:

- Wir empfehlen, möglichst nicht mehr als 50 % der maximalen Leistungsdichte zu nutzen. Es gibt verschiedene Toleranzen, und ein Sicherheitsabstand ist definitiv sinnvoll.

- Die maximale Leistungsdichte hängt von der Gesamtleistung ab – bei hoher Leistung ist sie deutlich niedriger als bei geringer Leistung, selbst beim gleichen Absorbertyp.

- Auch wenn die durchschnittliche Leistungsdichte des Strahls im Rahmen liegt, kann ein lokaler Hotspot innerhalb des Strahlprofils zu Schäden führen.

Wichtige Folge aus Punkt C:

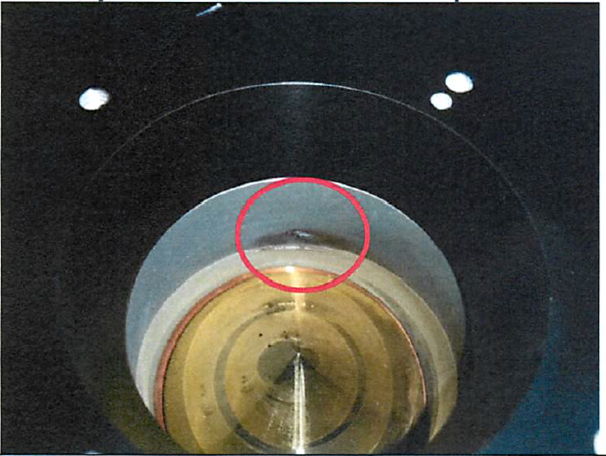

Es gab Fälle, in denen Nutzer bestätigt hatten, dass ihre Leistungsdichte unterhalb der Grenze lag – und dennoch gab es Brandspuren am Absorber, seitlich versetzt. Beispiel:

Sehen Sie den goldenen Reflektor in der Apertur? Viele thermische Sensoren nutzen ihn. Er lenkt den Strahl radial nach außen, gleichmäßig und mit etwas Divergenz, sodass der Absorber – die zylindrische „Wand“ um den Kegel – einen größeren Strahl „sieht“, also mit geringerer Leistungsdichte. Ist der Strahl nicht korrekt zentriert und ausgerichtet, wird er nicht gleichmäßig verteilt – es entstehen lokale Hotspots. Ergebnis: Der Sensor wird beschädigt. (Die Zentrieranforderung steht im Datenblatt.)

1b. Zu hohe Gesamtleistung

Ein Sensor, der z. B. einen 100 kW-Strahl misst, absorbiert sehr viel Energie. Das Design des Sensors beinhaltet eine Möglichkeit, diese Wärme (typischerweise durch Wasserkühlung) mindestens so schnell abzuführen, wie sie entsteht. Sonst würde er irgendwann überhitzen und ausfallen.

„Irgendwann“ klingt nach viel Zeit – bei sehr hoher Leistung kann das aber sehr schnell gehen. Stellen Sie sich vor: Sie wollen einen Test starten, alles ist bereit, Sie schalten zunächst den Laser ein – und dann die Wasserkühlung. Aber… keine Anzeige! Diese halbe Sekunde extrem hohe Laserleistung ohne Kühlung kann ausreichen, um den Sensor zu beschädigen. Typischerweise versagt dabei eine Lötverbindung im thermischen Detektorelement – entweder durch Trennung oder mechanische Schwächung durch thermischen Stress. Ergebnis: ein teurer Austausch der Sensordisk.

Nachdem wir uns damit beschäftigt haben, wie können wir vorbeugen …

1c. Tipps zur Vermeidung:

- Stellen Sie sicher, dass die Leistungsdichte überall im Strahlprofil unterhalb der Grenzwerte liegt.

- Richten Sie den Strahl bei Sensoren mit Reflektorkegel korrekt aus und zentrieren Sie ihn.

- Schalten Sie zuerst die Wasserkühlung ein und dann den Laser.

- Langsam hochfahren: Erhöhen Sie sowohl Laserleistung als auch Wasserfluss langsam und schrittweise. Plötzliche Änderungen können thermischen oder mechanischen Stress verursachen.

Wir haben übrigens einen sehr ausführlichen Artikel auf unserer Website: How to Use Water Cooled Ophir Sensors – sehr empfehlenswert!

2. Sensor sauber halten

Sehen Sie sich diesen thermischen Sensor an:

Die schwarzen Flecken sind wahrscheinlich organische Verunreinigungen, die auf den Absorber gespritzt wurden – und beim nächsten Lasereinsatz eingebrannt sind. Das hätte sich leicht reinigen lassen – vorher. Danach ist es zu spät, der Sensor braucht eine neue (teure) Absorberdisk.

Halten Sie die Sensoren sauber! (Es gibt Reinigungsanleitungen für verschiedene Absorbertypen – fragen Sie uns gerne.) Für manche Sensoren gibt es auch Schutzgehäuse als Zubehör.

3. Thermischer Offset

Ophir Leistungsmessgeräte haben eine „OFFSET“-Funktion, die optische und thermische Offsets (z. B. durch Umgebungslicht oder Wärmequellen) entfernt. Wenn der Offset aber vom Sensor selbst stammt – z. B. weil er gerade aus einem heißen Auto ins klimatisierte Labor gebracht wurde – dann ist das kein „Hintergrund“. Der Sensor gibt beim Abkühlen Wärme ab – das beeinflusst die Messung.

Wenn man in diesem Moment auf „Offset“ drückt, wird dieser Offset von allen folgenden Messungen abgezogen – obwohl er mit der Zeit abnimmt. Ergebnis: falsche Messwerte.

Fazit: Die Offset-Funktion erst verwenden, wenn der Sensor thermisch im Gleichgewicht mit der Umgebung ist.

- Kalorimetrisceh Sensoren

Einige Sensoren messen den Temperaturanstieg und den Wasserfluss und berechnen aus beiden Werten die Leistung. Beispiel: Ophir Sensoren mit integriertem Wasserdurchflusssensor.

Wichtig: Nutzen Sie beim Verstauen des Sensors keinen Druckluftstoß, um die Wasserkanäle zu leeren – das beschädigt (bzw. zerstört) den Durchflusssensor.

Erfahrung spricht… wir haben das schon mehrfach gesehen.

Ich hoffe, dieser kurze Überblick war hilfreich. Auf unserer Website finden Sie viele weitere Informationen zu all diesen Themen. Auf Wunsch sendet Ihnen Ihr Vertriebsingenieur gerne eine Informationsbroschüre mit den wichtigsten Hinweisen zu.